いつも拙筆のブログをお読みいただき、ありがとうございます。

5月から6月にかけて特集として掲載しました「海峡下の電機の系譜」では、関門トンネルとそこを走る電気機関車のお話をさせていただきました。

今回は日本列島を一つに繋ぐもう一つの海底トンネルである青函トンネルと、そこで活躍する電気機関車のお話をさせいただきたいと思います。最後までお付き合いいただけると嬉しい限りです。

6.青函トンネル前史

6-1 青函連絡船の登場

歌謡曲「津軽海峡冬景色」にも歌ている津軽海峡は、北海道と本州の間を隔てる海峡で、日本の鉄道にとっては要衝であり、同時に一貫輸送を阻む厄介な存在でした。加えて、この地域の気候は冬には気温も非常に低くなり、シベリアから吹き込んでくる強く冷たい風が雪とともに吹き荒れるという過酷なものでした。

西の要衝、関門海峡を船舶による鉄道連絡を私鉄である山陽鉄道がはじめ、後に国有化されて帝国鉄道庁(後に内閣鉄道院、鉄道省を経て日本国有鉄道、民営化後にJR西日本)が引き継いだのに対し、北の要衝である津軽海峡はこれとは異なる歴史を辿りました。

東京から北へ向かう鉄道は、日本鉄道という会社の手によって建設が進められ、完成後も同社が運営を担いました。当然、青森から先、函館を経由して北海道への鉄道輸送をつなげるために、津軽海峡を横断する青森ー函館間の航路開設を同社が計画し、ここに就航させる連絡船「比羅夫丸」も発注されてはいましたが、実際に就航し連絡船を開設するのは国有化後になったので、鉄道庁によって鉄道連絡船である青函航路が開設されました。

青函航路は東北本線青森駅と函館本線函館駅を結ぶ航路で、鉄道の利用客の連絡輸送を担いました。同時に貨物も連絡船に載せて輸送することも行いましたが、この時代は連絡船による貨物輸送は、運ばれてきた貨物を一度貨車から下ろし、連絡船の船倉に載せ換えていました。

そして、再び連絡船から貨車に積み替えるという効率の悪い方法でしたが、車両航送をするための車両渡船がなかった時代のことなので、これ以外の方法はなかったのです。

とはいえ、青函連絡船の登場は鉄道にとって、そして北の大地・北海道と本州の間を行き交う人々や貨物にとって、非常に貴重な存在となっていったのでした。

6-2 逼迫し続ける輸送量と相次ぐ増強

青函連絡船は、航路が開設されてから次々に人と貨物が押し寄せてきました。文字通り、輸送量は逼迫を続けますが、それに対して連絡船の数は限られているので対応が非常に難しかったようです。

また、開設された当初は、連絡船が駅に直結した埠頭ではなく少し離れた場所に発着していたこともあって、乗客らは艀に乗って連絡船の玄門から乗り込んでいたことや、貨物は貨車からの積み替え作業があったため、乗降や積み卸しに時間がかかっていたのでした。

さすがにそのままではマズいと考えたようで、函館駅の構内に桟橋を設置して乗客が直接連絡船に乗降できるようにしました。これで所要時間を多少は短縮できるようにはなりましたが、それでも片道5時間ほどもかかっていたので、多くの乗客と貨物を捌くには連絡船の運航速度を上げたり、収容量を増やしたりすることなどが必要でした。

1914年には初の車両渡船である「車運丸」が就航し、貨物輸送は一部が貨車のまま連絡船に載せられる「航送」が始められました。航送は貨車から連絡船に(あるいはその逆)積み替える作業の必要はなくなり、運航時間を削減する、言い換えれば速達性を少しでも増すことができるようになります。

とはいっても、車運丸は車両航送のみを目的としていたので、乗客を乗せる設備はありませんでした。また、車両渡船とはいうものの、自力で航行できる装備をもたないので「艀」のような船だったことに加えて、この艀で運ぶことができる車両は、「空車の貨車」に限られていました。つまり、貨物を積んだ貨車はいまだ運ぶことができなかったのです。

1914年の第一次世界大戦は、青函航路における輸送量の増加にさらなる拍車をかけました。海運貨物が鉄道へ移ってきたためで、ただでさえ輸送量が多く捌ききれなかったところで、従来は船舶で運んでいた貨物が加わったのですから、もはやどうしようもない状況へと陥ってしまっていました。

そこで、鉄道省は青函航路の船舶をさらに増強していきます。

増える乗客も貨物も両方とも運ぶことができ、システムの近代化を進めた車載客船である翔鳳丸形3隻が建造・配船されました。

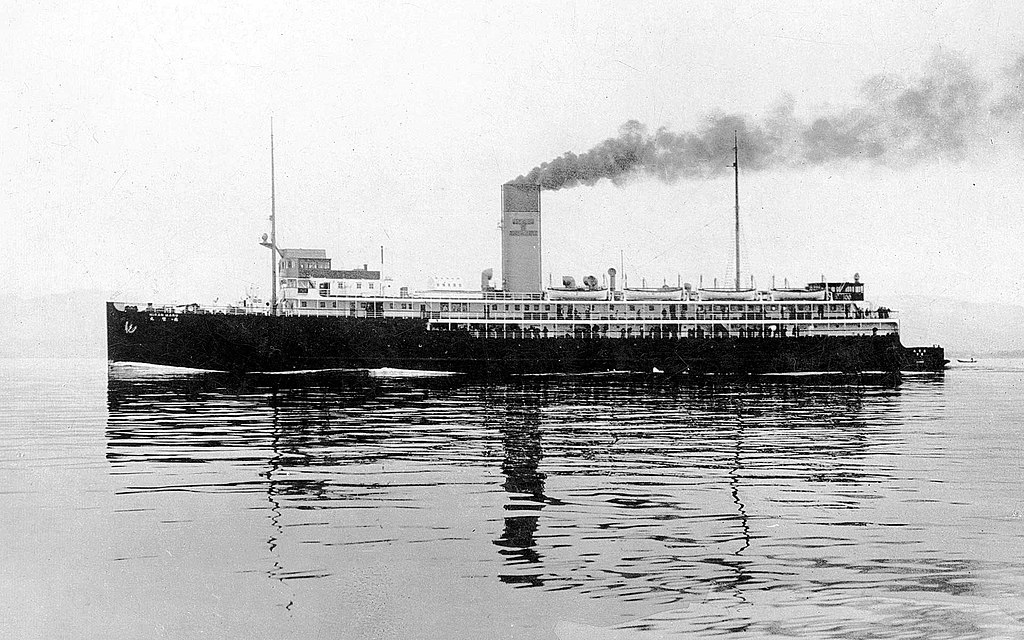

▲青函連絡船に配船された翔鳳丸型車載客船の2番船・飛鸞丸。煙突(ファンネル)に書かれた「工」が帝國鉄道庁(後に鉄道院、鉄道省、国鉄)を表している。(English: JGR Sapporo Railway Bureau日本語: 鉄道省札幌鉄道局 / Public domain Wikipediaより引用)

▲青函連絡船に配船された翔鳳丸型車載客船の2番船・飛鸞丸。煙突(ファンネル)に書かれた「工」が帝國鉄道庁(後に鉄道院、鉄道省、国鉄)を表している。(English: JGR Sapporo Railway Bureau日本語: 鉄道省札幌鉄道局 / Public domain Wikipediaより引用)

翔鳳丸形は船内に軌道を敷いた本格的な車両甲板が設置されました。車両甲板には船内軌道が3本設置され、ワム車(当時のサイズ)で25両を載せることができました。これは一見すると青函航路末期の車両渡船と比べると少ない数に見えますが、当時としては画期的なことでした。何より貨物をわざわざ積み替えることなく貨車に載せたまま、貨車ごと船に乗せて運ぶことを可能にしたことで、所要時間を大幅に短くすることができ、輸送力の向上につなげました。

一方、陸上設備も大幅に改良されていきます。翔鳳丸型の就航により貨車を直接船に乗せることが可能になったことで、陸上軌道と船内軌道を繋ぐ特殊な橋が開発されました。

海面は陸上のようにまったく動かないということはなく、多少なりとも海面は揺れるものです。また、潮の満ち引きで海面の位置は常に変わるので、そこの浮かぶ船もまた常に動きます。そうした海に浮かぶ船と陸上をつなげる桟橋は、海面の動揺や潮の干満に対応できる特殊な構造をしていますが、その桟橋に軌道を設置した「可動橋」が設けられました。

この可動橋を陸上側に設置することで、陸上軌道から船内軌道へ車両を住むズーズに通過させ、陸上側の機関車によって車両を船内から出し入れすることを可能にしたのでした。

また、翔鳳丸型は車両航送を実現すると同時に、約900名(後期形は990名)の乗客も同時に運ぶことができました。この旅客輸送は、ただ運ぶというのではなく、当時の旅客列車と同じく一等~三等までの等級制で、それぞれの等級に応じた旅客設備をもっていました。一等船室には寝台室も備えられ、一等と二等を利用する乗客向けの豪華な食堂まで備えられていました。また、一等の乗客向けには社交場ともなる一等喫煙室も設置され、鉄道連絡船という限定された航路でありんあがら、それはさながら太平洋航路の客船にも劣らないものでした。

これは、当時の船の性能にも関係していると考えられるでしょう。翔鳳丸型は石炭を燃料とした蒸気ボイラーを主機にしていました。これ自体は当時の船舶としては珍しいものではありませんが、やはり速力15ノット程度の船足では航路延長61海里(約113km)を航行するには4時間から5時間をかけるので、乗客が長い時間を船上で過ごすためには外航船並みの設備をもってサービスに努めたのでした。

このように、青函航路の開設の頃から常に逼迫する輸送量に対して、車両渡船による車両航送を実現するなど、後の鉄道連絡船の基礎を作り上げていくことになりますが、その後も青函航路は冬季の津軽海峡のように波乱に満ちた歴史を辿っていきました。

《次回へつづく》

あわせてお読みいただきたい