いつも拙筆のブログをお読みいただき、ありがとうございます。

国鉄時代に活躍した貨車は車種も多く、そして車両数も膨大だったため、中には目立つことのない地味な存在だったものがあります。一方、数こそごく僅かだったものの、その機能や性能、目的などから良くも悪くも目立つ存在だったものもありました。

冷蔵車は鉄道貨物輸送が全盛期だった頃、有蓋車や無蓋車と並んで一般的に使われていた貨車で、全国各地で水揚げされた魚介類をはじめ、北海道などで生産された生乳を、鮮度を保ちながら消費地である大都市に運んでいました。

その冷蔵車、輸送する貨物を低温状態で運ぶことを目的としているため、壁面には断熱材を組み込んで保温性を高めるとともに、結露などから腐食による損耗を防ぐために、床面や壁面は腐食防止のための塗料が塗られたり、耐腐食性の鋼板などが使われたりしました。

しかし、日本の冷蔵車は欧米などで製作されているような、機械式冷凍装置を装備した貨車はほとんどありませんでした。代わりに、第二次世界大戦以前から天井に氷を積み込んで、その冷気で車内を冷やす「氷槽式」と呼ばれる冷蔵方法が採用されていました。これは、発送駅などで天井に設置された氷槽に氷またはドライアイスを詰め込み、氷が溶ける時に発生する熱(冷気)が下方へ流れていく原理を使って、荷室内を冷やしていたのでした。また、鮮魚などは断熱材の箱(主に発泡スチロールなど)に氷を詰め込んで直接冷やす(抱き氷)方法が古くから採られていたこともあって、この氷槽を使わずに輸送することも多く行われていました。

レム5000形は国鉄で最も最後に製作された冷蔵車だった。従来の冷蔵車は屋根に氷を詰め込む「氷槽」があり、ここに氷を詰め込んでその冷気で荷室内を冷やしていたが、レム5000形ではこの「氷槽」がなく、代わりに性能のよい断熱材で荷室の温度を保つように設計されていた。冷蔵車は特に鮮魚輸送では欠かすことのできない存在で、いかにして鮮度を保ったまま漁港から消費地まで運べるかが常に課題となっていた。(©永尾信幸, CC BY-SA 3.0, 出典:Wikimedia Commons)

こうしたこともあって、日本の冷蔵車は機械的に温度を低温に保つというより、車体の断熱構造によって一定温度以上に上がらないように保温するというもので、車両の構造もそれに準じたものが数多く作られたのです。

第二次世界大戦が終わり戦後の混乱も落ち着きはじめ、経済成長も著しくなると人々の生活の質が向上してくると、貨車にも様々な需要が生まれてきました。冷蔵者の需要も多くなり、やがて鮮魚を可能な限り鮮度が高い状態で輸送し、市場へ売り出すときの価値を高めるため、レサ10000といった高速貨車が開発され、専用の鮮魚特急貨物列車も運転されました。

このとき製造されたレサ10000は、従来の冷蔵車とは一線を画する構造になったレム5000を基本として開発されます。レム5000は、断熱材にグラスウールを使い、従来の冷蔵車と比べてより密閉構造が強化されたことで、保冷性能を高めたのです。そして、レサ10000はレム5000の構造を踏襲しつつ車体を大型化し、空気ばね式の高層く台車であるTR203を装着して、九州などで水揚げされた魚介類を、少なくとも翌々日の早朝には市場に出すことができるようになったのです。

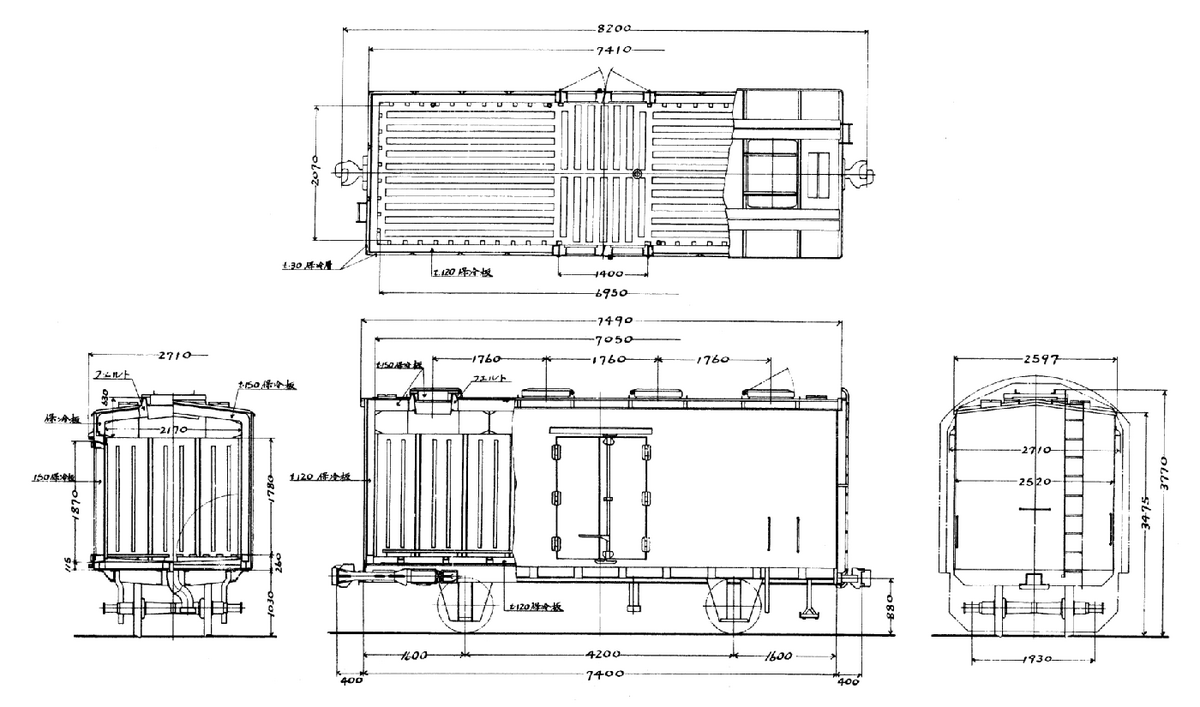

レ12000形の形式図。図面からわかるように、屋根には氷を詰め込む氷槽があり、ここに氷を詰め込んで荷室を低温に保つようにしていた。戦前製の冷蔵車は車体が木造のものが多く、室温を保つために様々な断熱材が使われるなど、常に改良され続けてきた。日本人にとって魚介類は欠かすことのできない食物であったため、このような冷蔵車は鉄道においても重宝された。(国鉄貨車形式図1971年より抜粋 出典:国鉄貨車形式図 1971年日本国有鉄道)

保冷性能を大幅に向上させたレム5000は、従来の冷蔵車にあった氷槽は設けられませんでした。これは、氷槽そのものがあまり使われなかったことによるもので、言い換えれば荷室内を冷やす装置がなく、断熱構造に依存することで保冷性を保つ貨車といえるのです。

《次回へつづく》

あわせてお読みいただきたい